Погибнуть, но не сдаться: подвиг шестой роты

Двадцать пять лет назад девяносто псковских десантников-гвардейцев приняли неравный бой с двадцатикратно превосходящими силами чеченских боевиков.

У контрольно-пропускного пункта 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированного в деревне Черехи Псковской области, стоит необычный монумент. Под стальным куполом парашюта – толстый пучок поднимающихся вверх поминальных свечей, а перед ними – бронзовый щит с надписью «6 роте благодарная Россия».

Это памятник 84 гвардейцам-десантникам той самой шестой роты, которые 29 февраля 2000 года в Чечне вступили в неравную схватку с боевиками. На каждого десантника – от рядового до подполковника – приходилось в среднем по два десятка бандитов, но русские воины стояли до последнего и не оставили политой их кровью высоты 776 под Улус-Кертом.

Именно здесь к середине февраля 2000 года собрались наиболее боеспособные остатки незаконных вооруженных формирований, во главе которых стояли самые одиозные командиры: иорданец Хаттаб и чеченцы Шамиль Басаев и Руслан Гелаев.

Вокруг ущелья сжималось кольцо российских войск, и шансы на то, что бандитам удастся вырваться из него, таяли с каждым днем. 22 февраля начался штурм Шатоя – последнего опорного пункта боевиков, и через неделю над ним уже был поднят флаг России. Но взятие города не означало полного разгрома противника: двум крупным группам боевиков, которыми командовали Хаттаб и Гелаев, удалось вырваться из окружения. Гелаевцы двинулись на северо-запад, на село Комсомольское, схватка за которое в марте 2000 года стала последним крупным боестолкновением второй чеченской войны. А хаттабовцы пошли северо-восточнее – на Улус-Керт, рассчитывая оттуда прорваться в Аргунское ущелье и уйти на юг, в Грузию. На пути второй группы под командованием Хаттаба и печально знаменитого захватом Буденновска полевого командира Шамиля Басаева и встали десантники 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка.

Десантникам как наиболее подготовленным к действиям в горно-лесистых условиях Чечни была поставлена задача занять господствующие высоты в Аргунском ущелье и не допустить прорыва противника на юг. В качестве основной точки для развертывания 6-й роте отвели ту самую высоту 776. Опираясь на нее, подразделение должно было выдвинуться и занять остальные ближайшие высоты и перекрыть боевикам путь к отступлению.

Забросить десантников обычным образом, на вертолетах, не получилось: слишком неудобной для высадки была местность. Поэтому к точке назначения они отправились пешком, унося все необходимое на своих плечах. Выход назначили на утро 28 февраля, когда в Шатое заканчивались наиболее ожесточенные бои, а отдельные группы боевиков уже начали просачиваться в Аргунское ущелье.

Эта задержка дала бойцам незаконных вооруженных формирований фору: они успели занять несколько высот вокруг Улус-Керта и подготовить засады, понимая, что в самом скором времени федеральные войска постараются отрезать их от Аргунского ущелья.

В одну из таких засад утром 29 февраля и попал разведдозор гвардии лейтенанта Алексея Воробьева. Когда десантники наткнулись на боевиков, поджидавших их вокруг одной из полян, основной состав роты двигался за ними, и как только стало понятно, что разведчикам противостоят серьезные силы врага, командир роты гвардии майор Сергей Молодов отдал приказ вернуться на высоту 776 и закрепиться на ней.

Расчет был на то, что десантники смогут оторваться от противника и получат хотя бы небольшую передышку для организации обороны. Но увы, боевики не дали такого шанса: они буквально повисли на плечах отступавших гвардейцев. Именно тогда противнику и удалось уничтожить почти треть личного состава роты: третий взвод во время подъема на высоту сильно растянулся, и успевшие занять позиции на флангах боевики сумели расстрелять всех его бойцов, сократив численность противостоящих им десантников на треть.

Во время отхода к высоте 776, которой предстояло стать местом одного из самых ожесточенных сражений второй чеченской кампании, был смертельно ранен командир роты Молодов (он умер от раны на следующий день).

Командование принял гвардии подполковник Марк Евтюхин — командир 2-го парашютно-десантного батальона, в состав которого и входила шестая рота. Он отправился на выход вместе с ротой, поскольку ее командир был назначен на должность буквально за пару дней до того, и старший офицер решил помочь новичку освоиться на местности. В итоге батальонному пришлось заменить собой ротного, и уже под его командованием рота приняла свой последний бой.

Хуже всего, что прийти на помощь 6-й роте, окруженной двадцатикратно превосходящим по численности противником, не смог практически никто. Принявшая неподалеку бой 3-я рота несколько раз пыталась прорваться к окруженным товарищам, но всякий раз была отброшена. Не могла работать по целям и авиация, рисковавшая в густом лесу нанести удар по своим же солдатам. Только артиллеристы, огонь которых координировал приданный роте корректировщик, гвардии капитан Виктор Романов, поддерживали десантников огнем (как выяснилось после боя, именно артиллерийский обстрел нанес самый тяжелый урон атаковавшим бандитам). Но стрелять можно было только по квадратам, отдаленным от позиций десантников, а те из боевиков, кто сумел по обычной привычке подобраться практически вплотную, продолжали атаковать, и схватка то и дело переходила в рукопашную.

Только в три часа ночи 1 марта на помощь к окруженным десантникам смогли прийти товарищи из сражавшейся неподалеку 4-й роты: пятнадцать человек из 3-го взвода под командованием гвардии майора Александра Доставалова. Их появление было встречено с радостью, но силы по-прежнему оставались катастрофически неравными. Понимавшие это боевики начали по рации предлагать гвардейцам прекратить сопротивление и пропустить их, утверждая, что на гораздо более высоких уровнях этот вопрос «давно решен». Но на это предложение десантники ответили категорическим отказом, и с рассветом бандиты возобновили атаки.

К половине шестого утра боевикам удалось сбить десантников с основных оборонительных рубежей и оттеснить их почти к самой вершине. Все бойцы к этому моменту уже имели ранения разной степени тяжести. Еще через полчаса все, кто еще мог держать оружие, – подполковник Марк Евтюхин и несколько десантников, заняли последние рубежи на самой вершине.

Понимая, что серьезного сопротивления боевикам они оказать уже не могут, офицер принял единственно возможное в такой ситуации решение и вызвал огонь артиллерии на себя. Огненный вал буквально смел с вершины и наступавших на нее бандитов, и немногочисленных живых защитников.

Как вспоминали потом их сослуживцы из 1-го батальона, сумевшие только утром 3 марта прорваться на обожженную высоту, она была буквально нашпигована железом, а вокруг лежали истерзанные тела защитников и их противников…

Из девяноста десантников после схватки остались в живых лишь шестеро. Кто-то, уже раненый, сумел укрыться на склонах, кто-то в рукопашной после удара прикладом потерял сознание, и его приняли за мертвого, кто-то после приказа своего командира прыгнул с крутого обрыва в реку, а двое бойцов из третьего взвода, расстрелянного на подходе к вершине, так и не сумели прорваться к своим окруженным товарищам.

Остальные 84 гвардейца, в том числе 13 офицеров, сложили головы в неравной схватке. Хотя после боя Шамиль Басаев и заявлял, что в его распоряжении было «всего» 700 человек, из которых погибли двадцать, по подсчетам федеральных сил, только погибшими насчитали около пяти сотен боевиков, а общая численность отряда Хаттаба составляла порядка 2500 человек.

Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2000 года все погибшие офицеры, а также восемь погибших солдат и сержантов и один оставшийся в живых – гвардии старший сержант Александр Супонинский – были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Остальные 63 погибших и пятеро выживших были награждены орденами Мужества.

21 июля президентским указом было отдано распоряжение об увековечении памяти гвардейцев-десантников, и через два года, 1 августа 2002-го, перед КПП 104-го парашютно-десантного полка появился тот самый стальной купол с автографами погибших десантников на внутренней стороне и поминальными свечами под ним. А 23 января 2008 года в Грозном появилась улица имени 84-х Псковских десантников – единственная улица в чеченской столице, названная в честь российских воинов, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе.

Среди погибших – Виктор Романов. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 12 марта 2000 года уралец был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Гвардии капитан Виктор Романов добровольно пошел с 6-й ротой как артиллерийский корректировщик. Передавал на командный пункт данные для стрельбы и вызвал огонь артиллерии. Одновременно вел огонь из автомата. Продолжал корректировать огонь даже после того, как ему миной оторвало ноги и осколками ранило в живот. Погиб от пули снайпера.

С сентября 2000 года школа № 1 поселка Сосьва, выпускником которой был легендарный гвардии капитан, носит имя Героя Российской Федерации Виктора Романова. Каждый год в день его рождения и в годовщину гибели, в родном крае участника тех героических событий проходят траурные мероприятия, в которых принимают участие ветераны боевых действий, общественные деятели, представители власти.

https://histrf.ru/read/articles/poghibnut-no-nie-sdatsia-podvigh-shiestoi-roty

У контрольно-пропускного пункта 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированного в деревне Черехи Псковской области, стоит необычный монумент. Под стальным куполом парашюта – толстый пучок поднимающихся вверх поминальных свечей, а перед ними – бронзовый щит с надписью «6 роте благодарная Россия».

Это памятник 84 гвардейцам-десантникам той самой шестой роты, которые 29 февраля 2000 года в Чечне вступили в неравную схватку с боевиками. На каждого десантника – от рядового до подполковника – приходилось в среднем по два десятка бандитов, но русские воины стояли до последнего и не оставили политой их кровью высоты 776 под Улус-Кертом.

Именно здесь к середине февраля 2000 года собрались наиболее боеспособные остатки незаконных вооруженных формирований, во главе которых стояли самые одиозные командиры: иорданец Хаттаб и чеченцы Шамиль Басаев и Руслан Гелаев.

Вокруг ущелья сжималось кольцо российских войск, и шансы на то, что бандитам удастся вырваться из него, таяли с каждым днем. 22 февраля начался штурм Шатоя – последнего опорного пункта боевиков, и через неделю над ним уже был поднят флаг России. Но взятие города не означало полного разгрома противника: двум крупным группам боевиков, которыми командовали Хаттаб и Гелаев, удалось вырваться из окружения. Гелаевцы двинулись на северо-запад, на село Комсомольское, схватка за которое в марте 2000 года стала последним крупным боестолкновением второй чеченской войны. А хаттабовцы пошли северо-восточнее – на Улус-Керт, рассчитывая оттуда прорваться в Аргунское ущелье и уйти на юг, в Грузию. На пути второй группы под командованием Хаттаба и печально знаменитого захватом Буденновска полевого командира Шамиля Басаева и встали десантники 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка.

Десантникам как наиболее подготовленным к действиям в горно-лесистых условиях Чечни была поставлена задача занять господствующие высоты в Аргунском ущелье и не допустить прорыва противника на юг. В качестве основной точки для развертывания 6-й роте отвели ту самую высоту 776. Опираясь на нее, подразделение должно было выдвинуться и занять остальные ближайшие высоты и перекрыть боевикам путь к отступлению.

Забросить десантников обычным образом, на вертолетах, не получилось: слишком неудобной для высадки была местность. Поэтому к точке назначения они отправились пешком, унося все необходимое на своих плечах. Выход назначили на утро 28 февраля, когда в Шатое заканчивались наиболее ожесточенные бои, а отдельные группы боевиков уже начали просачиваться в Аргунское ущелье.

Эта задержка дала бойцам незаконных вооруженных формирований фору: они успели занять несколько высот вокруг Улус-Керта и подготовить засады, понимая, что в самом скором времени федеральные войска постараются отрезать их от Аргунского ущелья.

В одну из таких засад утром 29 февраля и попал разведдозор гвардии лейтенанта Алексея Воробьева. Когда десантники наткнулись на боевиков, поджидавших их вокруг одной из полян, основной состав роты двигался за ними, и как только стало понятно, что разведчикам противостоят серьезные силы врага, командир роты гвардии майор Сергей Молодов отдал приказ вернуться на высоту 776 и закрепиться на ней.

Расчет был на то, что десантники смогут оторваться от противника и получат хотя бы небольшую передышку для организации обороны. Но увы, боевики не дали такого шанса: они буквально повисли на плечах отступавших гвардейцев. Именно тогда противнику и удалось уничтожить почти треть личного состава роты: третий взвод во время подъема на высоту сильно растянулся, и успевшие занять позиции на флангах боевики сумели расстрелять всех его бойцов, сократив численность противостоящих им десантников на треть.

Во время отхода к высоте 776, которой предстояло стать местом одного из самых ожесточенных сражений второй чеченской кампании, был смертельно ранен командир роты Молодов (он умер от раны на следующий день).

Командование принял гвардии подполковник Марк Евтюхин — командир 2-го парашютно-десантного батальона, в состав которого и входила шестая рота. Он отправился на выход вместе с ротой, поскольку ее командир был назначен на должность буквально за пару дней до того, и старший офицер решил помочь новичку освоиться на местности. В итоге батальонному пришлось заменить собой ротного, и уже под его командованием рота приняла свой последний бой.

Хуже всего, что прийти на помощь 6-й роте, окруженной двадцатикратно превосходящим по численности противником, не смог практически никто. Принявшая неподалеку бой 3-я рота несколько раз пыталась прорваться к окруженным товарищам, но всякий раз была отброшена. Не могла работать по целям и авиация, рисковавшая в густом лесу нанести удар по своим же солдатам. Только артиллеристы, огонь которых координировал приданный роте корректировщик, гвардии капитан Виктор Романов, поддерживали десантников огнем (как выяснилось после боя, именно артиллерийский обстрел нанес самый тяжелый урон атаковавшим бандитам). Но стрелять можно было только по квадратам, отдаленным от позиций десантников, а те из боевиков, кто сумел по обычной привычке подобраться практически вплотную, продолжали атаковать, и схватка то и дело переходила в рукопашную.

Только в три часа ночи 1 марта на помощь к окруженным десантникам смогли прийти товарищи из сражавшейся неподалеку 4-й роты: пятнадцать человек из 3-го взвода под командованием гвардии майора Александра Доставалова. Их появление было встречено с радостью, но силы по-прежнему оставались катастрофически неравными. Понимавшие это боевики начали по рации предлагать гвардейцам прекратить сопротивление и пропустить их, утверждая, что на гораздо более высоких уровнях этот вопрос «давно решен». Но на это предложение десантники ответили категорическим отказом, и с рассветом бандиты возобновили атаки.

К половине шестого утра боевикам удалось сбить десантников с основных оборонительных рубежей и оттеснить их почти к самой вершине. Все бойцы к этому моменту уже имели ранения разной степени тяжести. Еще через полчаса все, кто еще мог держать оружие, – подполковник Марк Евтюхин и несколько десантников, заняли последние рубежи на самой вершине.

Понимая, что серьезного сопротивления боевикам они оказать уже не могут, офицер принял единственно возможное в такой ситуации решение и вызвал огонь артиллерии на себя. Огненный вал буквально смел с вершины и наступавших на нее бандитов, и немногочисленных живых защитников.

Как вспоминали потом их сослуживцы из 1-го батальона, сумевшие только утром 3 марта прорваться на обожженную высоту, она была буквально нашпигована железом, а вокруг лежали истерзанные тела защитников и их противников…

Из девяноста десантников после схватки остались в живых лишь шестеро. Кто-то, уже раненый, сумел укрыться на склонах, кто-то в рукопашной после удара прикладом потерял сознание, и его приняли за мертвого, кто-то после приказа своего командира прыгнул с крутого обрыва в реку, а двое бойцов из третьего взвода, расстрелянного на подходе к вершине, так и не сумели прорваться к своим окруженным товарищам.

Остальные 84 гвардейца, в том числе 13 офицеров, сложили головы в неравной схватке. Хотя после боя Шамиль Басаев и заявлял, что в его распоряжении было «всего» 700 человек, из которых погибли двадцать, по подсчетам федеральных сил, только погибшими насчитали около пяти сотен боевиков, а общая численность отряда Хаттаба составляла порядка 2500 человек.

Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2000 года все погибшие офицеры, а также восемь погибших солдат и сержантов и один оставшийся в живых – гвардии старший сержант Александр Супонинский – были удостоены звания Героя Российской Федерации.

Остальные 63 погибших и пятеро выживших были награждены орденами Мужества.

21 июля президентским указом было отдано распоряжение об увековечении памяти гвардейцев-десантников, и через два года, 1 августа 2002-го, перед КПП 104-го парашютно-десантного полка появился тот самый стальной купол с автографами погибших десантников на внутренней стороне и поминальными свечами под ним. А 23 января 2008 года в Грозном появилась улица имени 84-х Псковских десантников – единственная улица в чеченской столице, названная в честь российских воинов, погибших во время боевых действий на Северном Кавказе.

Среди погибших – Виктор Романов. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 12 марта 2000 года уралец был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Гвардии капитан Виктор Романов добровольно пошел с 6-й ротой как артиллерийский корректировщик. Передавал на командный пункт данные для стрельбы и вызвал огонь артиллерии. Одновременно вел огонь из автомата. Продолжал корректировать огонь даже после того, как ему миной оторвало ноги и осколками ранило в живот. Погиб от пули снайпера.

С сентября 2000 года школа № 1 поселка Сосьва, выпускником которой был легендарный гвардии капитан, носит имя Героя Российской Федерации Виктора Романова. Каждый год в день его рождения и в годовщину гибели, в родном крае участника тех героических событий проходят траурные мероприятия, в которых принимают участие ветераны боевых действий, общественные деятели, представители власти.

https://histrf.ru/read/articles/poghibnut-no-nie-sdatsia-podvigh-shiestoi-roty

Похожие

материалы

материалы

←

→

День ракетных войск и артиллерии

К материалу →

Фильм "Великая война" рассказывает о главных событиях и сражениях Великой Отечественной войны.

Первая Мировая. 1 Серия. Документальный Фильм.

К материалу →

В 1914 г. пришла война, которой еще не знало человечество. Первая война броневых машин и аэропланов, пулеметов и отравляющих газов.

Памятные даты марта

К материалу →

В газете «Красная звезда» опубликован перечень памятных дат на март 2021 года

Методические рекомендации по проведению мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта 2021 года

К материалу →

5-9 марта 2021 года, в рамках празднования Международного женского дня 8 Марта запланированы к проведению многочисленные акции и мастер-классы, в числе которых:

Государственные награды Российской Федерации

К материалу →

Указом Президента Российской Федерации № 442 от 2 марта 1994 года «О государственных наградах Российской Федерации» учреждены:

Памятная дата военной истории России: 3 марта 1799 года русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу

К материалу →

Французская революция взорвала непрочный европейский мир. С 1792 г. континент погрузился в пучину войн, продолжавшихся более двух десятилетий.

4 марта 1813 года в период заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. войсками под командованием генерала А.И. Чернышева был взят Берлин

К материалу →

Кампания 1813 года была новой, сейчас забытой нашим народом, страницей воинской славы России, русского оружия и русской дипломатии. Вдохновителем и организатором, а также скрепляющим звеном VI антинап

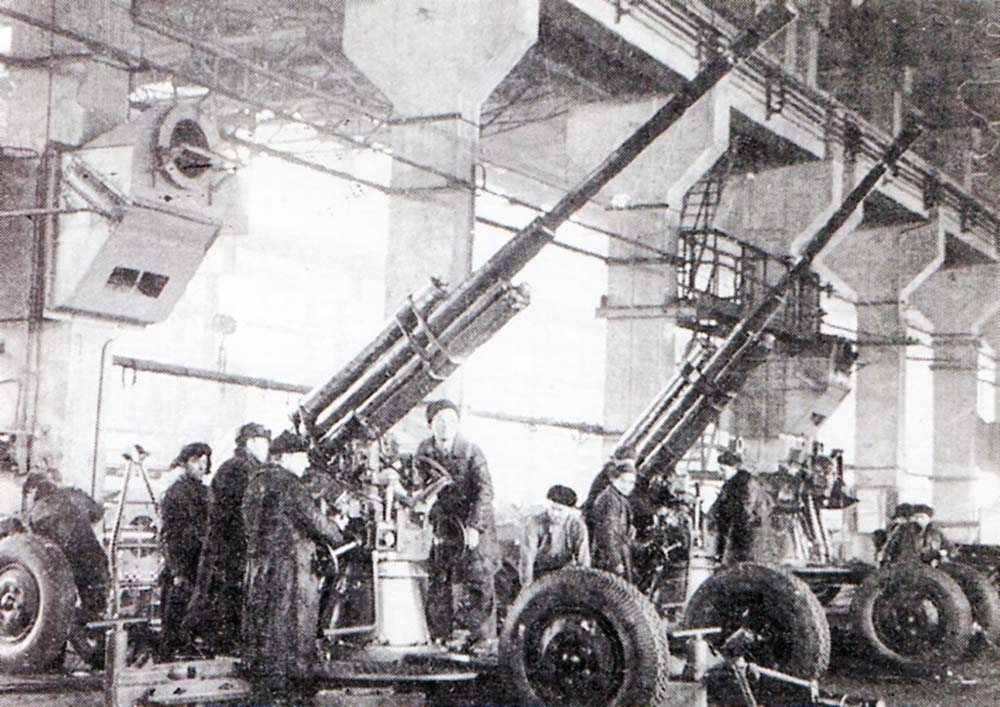

4 марта 1943 года газета «Красная звезда» опубликовала благодарность Председателя Государственного Комитета Обороны коллективу Завода №8 имени М.И. Калинина

К материалу →

История завода началась в октябре 1941 года с принятия Постановления Государственного Комитета Обороны...

Знаменитые дочери Урала

К материалу →

Уральская земля, словно яркими самоцветами, изобилует талантливыми людьми. Знаменитые дочери Урала… Сколько их, родившихся и живших на уральской земле, внесших свой вклад в развитие и процветание мало

Методическое пособие “Модель школьного добровольческого отряда”

К материалу →

Методическое пособие разработано Ассоциацией волонтерских центров совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией “Российское движение школьников” и Министерством